|

|

|

|

|

|

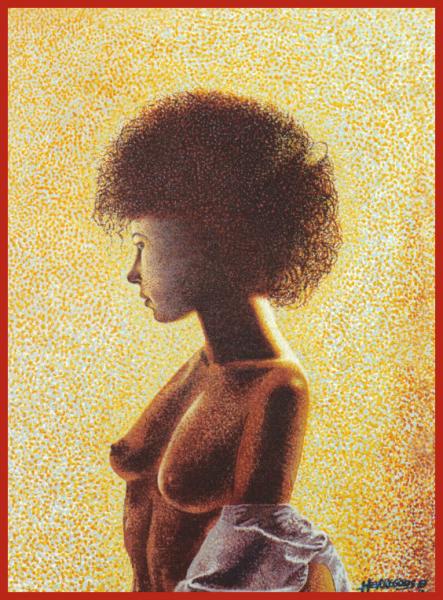

Aida. (peinture sur bois)Eric Herregods

07/02/2008 18:21

Le pointillisme (ou néo-impressionnisme ou divisionnisme) est une technique de peinture issue du mouvement impressionniste qui consiste à peindre par petites touches séparées de peinture de couleurs primaires. On perçoit néanmoins des couleurs secondaires, par le mélange optique des seuls trois différents tons. Cette technique est née en France notamment sous l'impulsion de Georges Seurat (1859-1891) puis de Paul Signac (1863 - 1935), à la fin du XIXe siècle.

| |

|

|

|

|

|

|

|

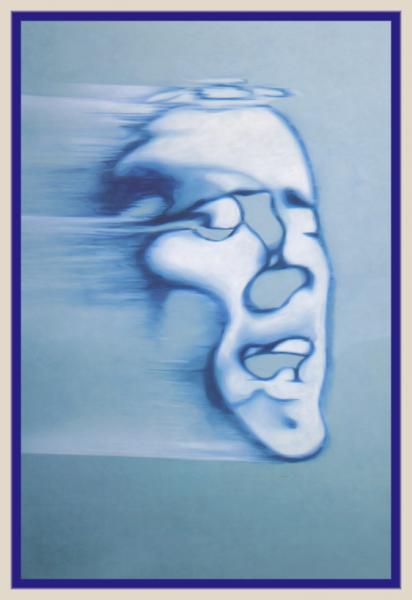

Nulda. "secret" (pastel) Eric Herrergods

07/02/2008 18:39

Le pastel a vraisemblablement été inventé en France et en Italie à la fin du XVIe siècle et a été utilisé par Léonard de Vinci grâce à l'impulsion de Jean Perréal.

Le pastel connaît son âge d'or pendant le XVIIe siècle, où ses couleurs franches et son aptitude à imiter fidèlement les tissus, les textures et les lumières le rendent indissociable de l'art du portrait. Il est utilisé par de nombreux peintres comme Rosalba Carriera, Charles Le Brun, Robert Nanteuil ou Joseph Vivien.

Au XVIIIe siècle, le pastel connaît son apothéose. Il est notamment utilisé par Maurice Quentin de La Tour, le 'prince des pastellistes', qui met au point une méthode de fixation du pastel aujourd'hui disparue. Jean Siméon Chardin, Jean-Baptiste Perronneau et Jean-Étienne Liotard explorent d'autres voies plus spontanées ou intimistes. Le pastel, symbole de la grâce de l'Ancien régime, tombe en désuétude peu après la Révolution au profit du néo-classicisme et de la peinture à l'huile.

Bien que le pastel n'ait plus jamais retrouvé sa place dans le monde artistique, il continuera à être utilisé, notamment par les impressionnistes (Edgar Degas) et par les nabis (Édouard Vuillard).

| |

|

|

|

|

|

|

|

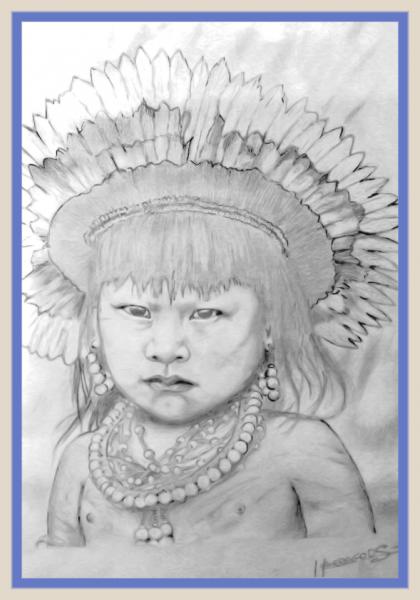

Raoni. (dessin sur papier) Eric Herregods

07/02/2008 18:56

Les portraits ont différentes fonctions, au delà de la volonté de perpétuer le souvenir d’une personne et de vouloir créer une image historique du commanditaire, le portrait a souvent une fonction immédiate de représentativité. Il exprime souvent le désir d’ubiquité, à usage politique ou religieux : le portrait du président de la république qui se trouve dans chaque mairie française en est un bon exemple.

Pendant longtemps on a pensé que le portrait devait être l’exercice de figuration le plus mimétique, mais l’étude attentive de son histoire a pour le moins modéré ce jugement. À l’époque classique, le portrait restait toutefois le genre le plus dépendant du sujet et l’un des plus codifiés.

Le portrait apparaît dès le cinquième siècle avant J.C sur les monnaies des rois de Perses. L’usage s’en répandit surtout depuis la mort d’Alexandre le Grand. Il connut à l’époque romaine un développement considérable. Au Moyen Âge il disparaît des monnaies et ne revient qu’à la fin du quinzième siècle, à l’imitation de l’Italie sur les monnaies dite « teston ». L’usage de l'effigie en médaille fut inauguré

| |

|

|

|

|

|

|

|

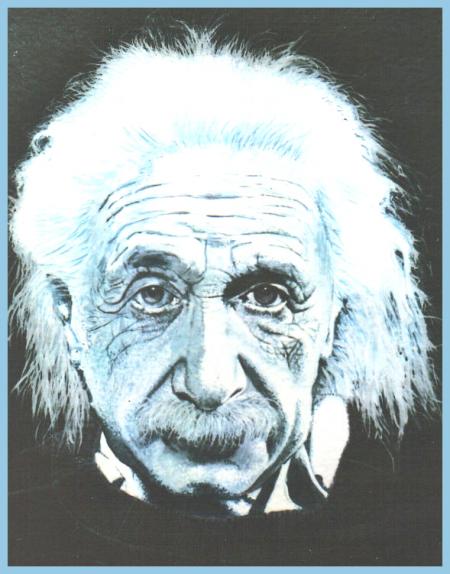

Einstein. (peinture sur papier) Eric Herregods.

07/02/2008 19:04

Pendant les périodes baroque et rococo, aux dix-septième siècle et dix-huitième siècle, les portraits prirent une importance croissante. Dans une société de plus en plus dominée par la bourgeoisie au milieu de puissantes cours, des représentations d’individus luxueusement vêtus à coté des symboles de puissance et de richesse temporelle contribuaient de manière efficace à l’affirmation de leur autorité. Van Dick et Rubens excellèrent dans ce genre.

À la même époque, l’intérêt grandissant pour la compréhension des sentiments humains engendra des artistes soucieux de la physionomie des émotions. Les impressionnistes tel que Monet, Degas ou Renoir, qui utilisaient principalement comme modèles leurs famille et amis, peignaient de petits groupes ou des individus seuls, en plein air ou en atelier. Caractérisés par leur surface lumineuse et la richesse de leurs teintes, ces portraits présentent souvent un caractère intimiste, éloigné du portrait officiel.

Les artistes du début du siècle élargirent les champs d'exploration du portrait, en le libérant des contraintes de ressemblance visuelle. Henri Matisse simplifia la ligne et les couleurs pour leur donner toute leur force expressive. Pablo Picasso réalisa de nombreux portraits, dont plusieurs portrait cubistes ou le modèle est à peine reconnaissable. L’art du portrait en peinture déclina au milieu du siècle, sans doute en raison de l’intérêt croissant pour l’abstraction et l’art non figuratif. Plus récemment, cependant, le portrait a connu un renouveau.

Si le portrait est un passionnant objet d’étude, c’est qu’il concentre en effet la plupart des fonctions de la peinture. Les premiers autoportraits de l’art occidental sont apparus pendant la Renaissance, lorsque les artistes peignaient leur propre visage se détachant de la foule en arrière-plan de scènes narratives. Le genre de l’autoportrait pris une importance croissante après la période classique

|

Commentaire de prs76 (12/09/2015 19:47) :

Bonjour Eric

Ton blog c'est un petite source d'inspiration et information sur les

arts...

Merci pour ton travail.

Par contre je ne pas compris si ce sont tes oeuvres ?

http://prs76.vip-blog.com/

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

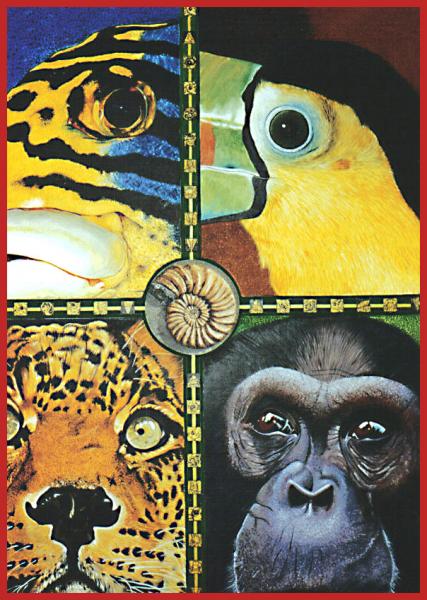

Animalia.(peinture sur bois) Eric Herregods

07/02/2008 19:47

L'anthropologie de l'art est une science sociale qui s'attachait historiquement à étudier les productions plastiques et picturales des sociétés humaines dites « traditionnelles », « sans écriture » ou « primitives ». À l'instar des autres disciplines relevant de l'anthropologie, on assiste ces dernières décennies à un élargissement de son champ d'étude, et elle correspond plutôt aujourd'hui à une analyse culturelle et symbolique de la production artistique sous toutes ses formes.

L'anthropologie de l'art se distingue de la sociologie de l'art en ce sens qu'elle privilégie non pas la dimension économique, politique ou médiatique des productions artistiques, mais qu'elle étudie plutôt la signification que celles-ci peuvent prendre dans leur culture d'origine; elles ne sont pas non plus étudiées pour leur valeur intrinsèque, comme ce serait le cas dans une critique d'art

| |

|

|

|

|